Сила искусства это, К вопросу об искусстве · Луначарский А. В.

И чего только не пущено в ход, и красота физическая, и музыка, и декламация! Осокин заблуждается: чем больше человек пережил, перечувствовал, чем больше узнал он, тем крепче и сильнее его душа. Отзыв должен относиться к товару, на который он написан. Но, служа Ариману, вы гораздо легче приобретете поклонников среди слабых, пассивных людей, среди массы неудачников, людей размагниченных, искалеченных и жалких. Наум Блик: Заставлять действительно никого не нужно.

Но предайся перед нами человек тому страстному отчаянию, которое сквозит в иных сонатах Бетховена, предайся он ему так же интенсивно, мы не вынесли бы зрелища. Поэзия же обладает даром изображать действительность во всем её ужасе и безобразии: и это потому, что уже одни факты страниц книги, рампы, голоса читающего ослабляют в должной степени эффект и делают его эстетическим.

Такой взгляд на художника широк и свободен. Теперь мы за много миль от Осокина г. Вересаева, мы можем прислушаться к голосу Гёте:. Мощь человечества, живущая в поэте! Неудачной, бездарной попытки концентрировать жизнь не признаем и мы; но талант, как бы ни был он употреблен, невидимому, всегда должен находить себе оправдание в наших глазах.

Современных аморалистов упрекают то в отсутствии критерия для оценки человеческих поступков, то, наоборот, в нелогичности, когда они стремятся к такой оценке. Как аморализм Ницше, так и современная эстетика сливаются в одно целое, и общий принцип их — жизнь, полнота жизни. Это очень широко, но верно ли, что мы оправдываем таким образом всякую жизнь? Что мы должны только констатировать и не смеем судить? Вопрос этот я считаю крайне важным. Читатель позволит мне сделать необходимое отступление.

Человека, начинающего изучать историю религии, поражает одна странность: арийская ветвь, населившая Иран, называет своих добрых богов словом «агура», злых же духов именует «дэвами»; наоборот, у арийцев Индостана «дэва» постепенно вытесняет «агура», а под этим названием надо понимать главным образом враждебные, низшие божества.

Вообще, по неведомым для нас причинам, о которых мы можем, однако, догадываться, обе великие ветви арийского племени развивали свои религиозные воззрения в странной противоположности друг другу.

Но одна коренная противоположность, касающаяся самой сущности миросозерцания, сделала из религии Зороастра и религиозных систем Индостана два полюса, между которыми размещаются все религиозные и моральные идеи человечества. Иранцы представляли себе мир разделенным на два лагеря: лагерь добра и лагерь зла. Это понятно и естественно: в природе одни силы помогают людям, в частности иранцам, другие — враждебны им. Добро, это — земледельческий культурный Иран, это — здоровье, радость жизни, труд, цветущие поля и сады, это — правда и верность своему слову, это — чистота, дружба, любовь.

Перс любит жизнь, созидающий труд свой, и все силы природы, способствующие ему, он представляет себе в виде огромной иерархии трудолюбивых, чистых существ, помогающих человеку устроить рай на земле, а над всеми царит податель света и жизни — «великий живой бог» Агура—Мазда—Ормузд.

Зло, это — дикий, кочующий туран, грабящий города и села иранцев, это болезнь и смерть, печали и невзгоды, слепота и разнузданность, песчаные пустыни, ложь и вероломство, это — грязь, вражда и ненависть. Сила зла собрана в грозную армию злых людей, злых животных, злых духов, а над ними царит разрушитель, отрицатель, великий лжец и отец тьмы Ангра—Майнью—Ариман.

Центром всего бытия, по представлению Ирана, является, борьба, — борьба человека со стихиями, культуры — с дикостью. Каков конечный идеал Ирана, это он выразил в своей, эсхатологии, в книге Бундегеш; здесь не место распространяться о ней. Она любвеобильна.

Не только грешные люди, — в противоположность христианству, обещающему им вечную муку, — получат полное прощение и равную долю с армией праведников—победителей, даже все злое, сами духи зла получат полное прощение, и жизнь, полная и радостная, легкая и блаженная, обнимет весь бесконечный мир своим бесконечным сиянием.

А Ариман? Но, ведь, он — ничто, его бытие есть отрицание бытия; он исчезнет от этих лучей света и перестанет быть; а с ним отпадет всякое ограничение жизни, все злое, в каждом существе останется то положительное, живое, чем оно, хотя бы и злой дух, отличалось от Аримана, этого отрицательного полюса мироздания. В других терминах, но именно так представляют себе и задачи жизни, и религиозную грезу свою позитивисты всех времен.

Но Ариман, великое ничто, постепенно был возведен в сан величайшего бога и цель бытия глубокомысленным, но пассивным Индостаном. Сначала он появился в форме брамана, амтмана, в форме «нечто», лишенного всех предикатов: признаки, свойства — это мираж, оболочка, все есть — амтман, все есть бытие, которое на деле неподвижно, бесстрастно. В призрачной оболочке лежат цели суетного счастия с их неминуемым разочарованием и вся тяжесть непомерных страданий бытия: надо подняться над призраками — качествами, понять, что «я» и «мир», все вокруг — Единое.

Тогда—то погрузишься в безразличие. Но такое беспредикатное нечто есть Ничто. И Будда смело заменил атман Нирваной. Ариман раскрыл свои объятия, и восток, предводительствуемый мудрецом из дома Сакие, потек к воротам вечного покоя, вечного Ничто.

Для больной, надорванной жизни погружение в ничто, постепенное замирание может быть целью; смерть может противополагаться жизни, как нечто прекрасное. Эстетика Шопенгауэра есть нечто глубоко—парадоксальное: по его мнению, искусство тем выше, чем сильнее отрицает оно жизнь. Ариман редко в ком имел такого талантливого агента, как в Артуре Шопенгауере.

И тот факт, что эстетика жизнеотрицания могла найти в искусстве свою градацию эстетического совершенства и свои шедевры, с ясностью показывает нам, что целая плеяда художников поддавалась эстетическому пессимизму. Присмотримся поближе к искусству, отрицающему жизнь. Украшение безрадостной жизни самой по себе , с полным, однако , отрицанием возможности её исправления, является поэтому вторым приемом пессимистического, Аримановского буддийского искусства.

Как украшение, принимается либо бесплодный, но напыщенный демонический протест, бледное чело, проклятия, трагические позы, гордое разочарование, либо те «слезы и улыбки самой смиренной доброты», о которых с умилением распространялся Морис Метерлинк в декадентский период своего творчества.

Тут сострадание признается за самое сладостное утешение, потому что надо искать утешения. Умирание имеет свои степени. Художник стремится утверждать, будто умирание с бесплодною гордостью на бледном челе есть нечто прекрасное, будто бы прекрасно умирание, омытое слезами всеобъемлющей жалости.

Но покой недоступен на земле, и художник обещает его на небе, в загробной жизни и т. Он расписывает его самыми нежными красками. Краски для украшения смерти и нирваны художникам приходится брать у жизни же, но они берут самые прозрачные и томные краски, самые тихие и минорные звуки и баюкают нас, и усыпляют. Художники—буддисты, как и все художники, концентируют жизнь, но они изображают нам в концентированном виде жизнь потухающую, мерцание угасающей жизни выдвигают они на первый план.

Что ж! Мы уже говорили, что художник должен быть крайне осторожен при изображении пассивного, жалкого, низменного. Главным ресурсом художнику в этом случае является смех. Жалкое — предмет сатир и комедий. Но если художник подойдет к серому, обыденному, что почти всегда низменно и жалко, как бытописатель?

Возьмите великих реалистов—бытописателей, наблюдателей серой мещанской массы и её убогой жизни, возьмите Бальзака, Флобера, писателей наиболее, на первый взгляд, равнодушных и объективных, и вы сейчас же услышите, что комедии жизни аккомпанирует у них то тихий смех, то негодующий ропот, то стон человека, обиженного зрелищем пошлости в своем человеческом достоинстве.

Без этого аккомпанемента писатель—анатом и физиолог, каким хотели быть названные великаны реализма, никогда не прельстил бы читателя.

Надо служить Ормузду или Ариману. Но, служа Ариману, вы гораздо легче приобретете поклонников среди слабых, пассивных людей, среди массы неудачников, людей размагниченных, искалеченных и жалких. Шопэн странен и капризен, иногда он хандрит так расслабленно, извращенно, изнеженно и истерично, что вам хочется назвать его вредным художником… Но у него прорывается иногда такая удаль, такой размах дикой натуры, вырвавшейся из—под фрака салонного виртуоза неврастении, что вы забываете все, и самый контраст вас с ним примиряет.

Но романсы Чайковского, которые проносятся перед вами, как горящие умирающим светом облака грустного северного заката, все разнообразны и все одинаковы: во всех тоска, смерть, дурные предчувствия, надорванные страсти. Кто любит исключительно Чайковского, тот — нездоровый человек; в биологическом отношении — дурной человек. Только дурной человек может любить, когда ему расстраивают нервы бесцельно, и чем искуснее это делают, тем хуже, конечно. Не надо украшать умирающим людям, декадентам, не надо им украшать жизнь: пусть она будет сера и монотонна до дна!

Но нет, свой пессимизм — плод хилого организма и жалкой воли — он желает возвести в мировую философию трагизма жизни, свои нервные припадки — в печать особой культурности, свою хандру — в загадочную и очаровательную грусть, и вот они организуются, маленькие сподвижники Аримана. Во главе их становятся их знаменосцы, их барабанщики, их генералы. Художники протягивают им черные плащи, чтобы задрапировать их тщедушную худобу, они играют им тихие напевы, они забавляют их игрою усыпляющих калейдоскопов.

Наше понимание искусства не препятствует нам ненавидеть искусство жизнеотрицания. Пусть мысль свободна, но свободному отрицанию жизни, разукрашенному метафизическими румянами, мы противопоставим свободную насмешку… Пусть красота священна, но мы хотели бы безжалостно сорвать и самые красивые ризы и показать, что это только саван скелета смерти, завеса над черной расщелиной, над входом в небытие.

Жизнь вызывает в нас порыв броситься в битву, а мы этот порыв претворяем в красивый крик, и этот крик несем вам», кается Осокин. Как же это несут художники красивый крик нам, читателям? Если этот красивый крик будет криком Нила: «Права не дают, их берут», или криком Штокмана: «Я буду провозглашать истину на всех перекрестках! Но есть еще другие красивые крики, напр. Такими «криками» можно скрашивать не только смерть, но и бесцветное умирание, которое жалкие, бесцветные люди называют своей жизнью.

Крики, протесты, позы, проклятия, философемы и парадоксы, все это иной раз — оружия самозащиты пассивного человека, обывателя, достаточно развитого, чтобы совесть мучила его за пошлую безмысленность его жизни, но слишком слабого, чтобы найти себе свою дорогу в общем «бездорожью» и среди бесконечных «поворотов» обывательской интеллигенции, выросшей в темноте, в спертом воздухе и не имеющей в себе настоящих живых соков.

Да, в этом деле украшения процесса размагничивания, или полного паралича воли многие читатели — тесные союзники иных писателей. Громадная жизнь грохочет: «наши арфы отзываются на этот грохот слабыми, меланхолическими стонами… и на душе становится тепло и уютно».

Неужели Осокин не чувствует, как мало применимо это к искусству вообще, ко всякому художнику? Ужели Крейцерова соната, Воскресение похожи на слабый и меланхолический стон, ужели от них становится тепло и уютно? Это просто вздор! Но, несомненно, есть искусство, вся тенденция которого сводится к тому, чтобы «премудрому пескарю» было тепло и уютно в его норе, искусство, находящее все свои ресурсы в меланхолии разного тона. Но меланхолическое искусство мы допускаем только как эпизод, или как переходное состояние перед взрывом активного негодования, меланхолия же как центр искусства, как душа его — действительно есть «проклятие»!

Меланхолия, как постоянное душевное состояние, это — непристойная болезнь, свидетельство о полном истощении организма. И если меланхолик — здоровый человек в остальных отношениях, то меланхолия его производить тем более гадкое впечатление, как трусость в атлетически сложенном мужчине. Благодаря специальным условиям нашей провинциальной жизни которая простирается у нас до самого сердца наших столиц , у нас расплодились оригинальные типы меланхоликов.

Попытаюсь изобразить две наиболее бросающиеся в глаза, наиболее часто встречающиеся разновидности его. Вот, например, перед вами более или менее интеллигентный, читающий человек, который сознательно причисляет себя к культурным сливкам и констатирует с непоколебимой уверенностью, что сливки эти неминуемо осуждены скиснуться. В факте своего скисания сливочный человек винит два обстоятельства: грубость и некультурность среды и собственную утонченность.

Понятие «среда» иногда достигает философского значения всей вселенной вообще, которая бессмысленна и груба, в которой неосуществимо никакое истинное счастье, приспособиться к которой может «среда» в узком смысле, а именно: «свиные рыла», которые самодовольно хрюкают вокруг сливочного интеллигента. Эта—то среда его и губит, о чем пелось много раз, о чем будут и впредь петь на разные лады. Отчего же губит она его; отчего не он поднимает ее, коль скоро он тоньше, умнее, благороднее её?

Я так тонок, что все безобразное меня коробит, сливочная душа моя содрогается судорожно и ежеминутно готова упасть в обморок; до борьбы ли при такой деликатности чувств?

Я так благороден, что мелкие задачи жизни кажутся мне чем—то непристойным, а идеалы… идеалы неосуществимы». И вот, сливочный интеллигент внешним образом служит в каком—нибудь присутственном месте, играет в картишки и плодит деток, мало чем отличается от любого обывателя, зато наедине с собой или в обществе себе подобных «сливочников» он раскрывает свою душу: едко издевается он над соседом справа и соседом слева, громит «среду», иной раз доходит до слез от сознания своего бессилия, в упоении сечет себя за свою слабость памятуя, однако, что это — слабость существа воздушного, Ариэля перед Калибаном , с радостью отдается в объятия надрывающей музыки, чтению про житье—бытье таких же, как он… Все высокое доступно его душе; пессимизм Гамлета, грезы мистицизма: он чуток, он прекрасный страдалец… Ему так хочется уверить себя, что он прекрасный страдалец.

Неужели художник не поможет ему? Не изобразит красоты, тоски, поэзии его порываний, его — прекрасной души, засаженной за стол казенной палаты или погребенной в уездных лучинах снежной матушки России?

Этот обыватель — коренной, нутряной Чеховец. Я не знаю, есть ли сейчас в Европе талант, равный Антону Павловичу Чехову, если исключить, конечно, Л.

Толстого, доказавшего своим гениальным «Воскресением», что он все еще стоит вне всякой конкуренции. Мягкий и неподдельный юмор, рука импрессиониста, позволяющая двумя штрихами карандаша дать жизнь, которой другой не уловит в тщательно выполненной картине, глубина понимания человеческой души, огромный кругозор от героев «Оврага» до изящных «Трех сестер».

Довольно давно уже этот исключительный, очаровательный, милый талант посвятил себя описанию самой серой, самой тусклой жизни. С страшной правдой выступала жизненная пошлость в «Трех годах», «Бабьем царстве», в удивительной «Моей жизни». Но, наконец… наконец, стало как—то странно на душе. Чехов так объективен, так объективен! До того ясно, что вырваться некуда, так подавляюща, неподвижна среда, в которой барахтаются или неподвижно лежат рабы—люди, что страшно становится.

Хочется сказать: «да помогите хоть немного читателю; смотрите, смотрите, вон чеховец читает вас с упоением и слезами и восклицает: «Вот она среда!.. Наша русская среда! Как же нам не погрязнуть!

Мы с нетерпением ждали, когда же Чехов рассеет это недоразумение и покажет человека, который может прорвать тину и вынырнуть из омута на свежий воздух, когда же покажет он нам семена новой жизни. Но вместо того Чехов пошел одно время навстречу Чеховцу и стал помогать ему оправдать себя, убедить себя в своей тонкости, благородстве и своей красоте, стал украшать ему его меланхолию своим чудным даром. Мы не хотим доказывать этого массой выписок и примеров. Достаточно остановиться на пьесах Чехова, или даже на типичнейшей из них на «Трех сестрах».

Все персонажи «Трех сестер», на наш взгляд, достойны осмеяния, и пошлая свояченица героинь мало чем пошлее самих пресловутых трех сестер. Иной раз придет в голову: «да не сатира ли это? Может быть, Чехов хотел написать тонкую сатиру и вся ошибка его только в чрезмерной её тонкости?

Но мы вспоминаем грустную красоту «Чайки», «небо все в бриллиантах» из финала «Дяди Вани» и видим с грустью, что нет! Три сестры, молодые, красивые, образованные, с пенсией отца генерала, со своим домом, одна — начальница гимназии, другая — любимая и любящая, третья — во цвете юности, стонут и плачут по совершенно неведомой причине.

Им, видите ли, хочется в Москву! Господи Твоя воля, да поезжайте в Москву, кто вас держит? Извините, читатель, что я отвечу чеховцу, не щадя его сливочных нервов: «Лжете вы, слышите, вы лжете! Светлая, прекрасная жизнь существует, но её условием является борьба! Готовность рисковать, бороться, решимость — вот ключ, которого у вас нет, жалкие вы людишки. Не смейте клеветать на жизнь! Но работа представляется им в виде служения на телеграфе, где хорошо обеспеченная Ирина отбивает хлеб у бедных девушек, устает, злится и шипит на публику.

Когда Тузенбах хочет жениться на Ирине, какой план совместной работы и борьбы рисует он? Он хочет взять ее на кирпичный завод! Этот жалкий мечтатель, добившись руки любимой девушки, счастливый, не сумел даже защитить себя от осла бреттера: пошел и подставил ему лоб.

А средняя сестра, счастие которой рушится от того, что полк её возлюбленного перевели в другой город! Что же это за люди? А Чехов противопоставляет им, как положительным типам провинциальных страдальцев, другие фигуры: жалкого добряка—учителя, отвратительной жены брата и т. Но, ведь, три сестры отличаются от них только красивыми платьями и лицами! В той жизни, «которая грохочет», тысячи голодающих, холодающих девушек и юношей, пробиваются к свету бодро и энергично, иной раз нужда притиснет, свет померкнет, и вдруг станет страшно, вся душа взбунтуется против болота, из которого никак не выйдешь, — и манит к себе револьвер или крюк на потолке.

Но смелая девушка тряхнет головой: «эх, поборюсь, пока сила есть! Но нам не дают изображения этой трагедии, изображения такого отчаяния, такой смерти и той злобы, того взрыва энергии, которые чувствуешь на таких могилах; от нас хотят, чтобы мы плакали, когда плачут эти глупые три сестры, не умевшие при всех данных устроить своей жизни. И чего только не пущено в ход, и красота физическая, и музыка, и декламация!

Эх, право… А чеховцы льют тихие слезы в «художественном театре» и говорят про себя: «это мы, это мы такие красивые, утонченные, и мы так гибнем, как цветы от стужи! Жестокая смерть преждевременно отняла у России великого художника. Перед смертью он словно бы прямо откликнулся на нашу статью своей «Невестой», которая в наших глазах имеет в себе нечто трогательно—прелестное, какой—то аккорд грусти и бодрости, отзвуки песни, которою великий умирающий художник безвременья приветствовал новую жизнь.

Но есть еще другой тип сливочных людей, более неприятный и дурного тона. Сделаю попытку начертить образ и этого специфического читателя. Этого типа людей накопилось что—то много, это — Грушницкие на новый лад, это маленькие, серенькие люди, которым из рук вон не хочется признать себя за таковых: им надо во что бы то ни стало украсить канитель своей жизни, но для этого они прибегают к другому способу, чем чеховцы.

Они стремятся романтизировать действительность. Прежде всего они доводят свой пессимизм до самой театральной и кричащей ненависти к бытию. Они с «горькой» улыбкой говорят о жизни и счастии и притворяются, будто много изведали. Протест, байронический протест привлекает их больше всего; но времена изменились и новые Грушницкие, конечно, отличаются от старых. Наиболее активные из них изображают «гений и беспутство», принимая беспутство за явное доказательство гениальности; при этом им отчаянно хочется быть оригинальными, и прекомично видеть в каждом губернском городе таких оригиналов, как капли воды похожих друг на друга.

Более пассивные ничем внешним образом не проявляют своей «особенности», но, когда они, корректные и «как все», фланируют по улицам, они думают: «Вот этим людишкам и в голову не придет, что я, такой же, как и все, ношу ад в своем сердце, что я по ту сторону добра и зла, что я захочу — петухом закричу, захочу кого—нибудь зарежу, что мне все позволено ».

Слова: гений, сильный человек, свобода, сверхчеловек, Ницше — любимые слова этих крошечных Геростратов. Они все понимают и могут понимать только по—геростратовски. Представить себе гармоничного гения вроде Гёте или Винчи они совершенно не могут: сильная страсть, как и гениальность представляются им непременно в виде искажения человеческого существа, безумие кажется им лучшим доказательством гениальности и страстности; я встречал думаю, что и читатель встречал много таких честолюбцев, которые были счастливы, когда о них говорили, что они психопаты, которые деятельно старались поддержать такую репутацию.

Свобода непонятна им ни в какой форме, кроме преступления или подлости. Ничем, по их мнению, нельзя доказать внутренней свободы в такой мере, как низким поступком, совершённым сознательно. Наивные Грушницкие старого типа стремились к внешней красоте. Новейшие Грушницкие в безобразных, отвратительных поступках, лжи и разврате видят высшую победу личности над ходячей моралью.

Быть может меня обвинят в преувеличении, но я утверждаю, что в самых захолустных углах России сидят люди, с великим трепетом мечтающие о том, чтобы выделиться, крикнуть громко, обратить на себя внимание. Они на словах «презирают толпу», но удивит эту толпу хоть на мгновение — мечта их. Ново и неслыханно здесь только то, что люди эти мечтают о преступлении , и не ради выгоды, а ради доказательства своей ценности, своей свободы… Больше всего они стремятся не к преступлению романтическому, геройскому, а к подлости.

Скажут — подлец, да что мне ваша мораль: я сознательно, не дрогнув душою, совершу вам подлость, потому что я по ту сторону добра и зла».

И… только решимости не хватает. Для этих «жаждущих отличиться», пишет в Германии и Польше Пшибышевский, во Франции — плеяда декадентов, в Италии — Аннунцио и в России имеются соответственные писатели.

В этом смысле мы сначала с некоторою тревогою присматривались к романтическим порывам даже такого писателя, как Максим Горький. Элемент проклинающего и горестного романтизма имелся и у него. Но появление «Мещан» нас успокоило. Читатель Горького, коренной благодарный читатель отметил прежде всего жизнерадостность пьесы. Жизнерадостны и Нил, и Поля, жизнерадостны Цветаева, Шишкин, Елена и даже погибший Тетерев громогласно соглашается, что жить интересно, и провозглашает громовую «анафему» всякой философии, кроме активной, желающей «вмешаться в самую гущу жизни и месить ее так и этак!

Этого пессимиста жизнь увлекает против воли. Коренной читатель Горького — участник этого настраивающегося оркестра, ему хочется сыграть что—нибудь фортиссимо, ему отрадно, что и в домах Бессеменовых ждут и готовятся. Кто плачет? Недоумевают старики, которых выпирает жизнь, плачет и ноет неудачница Татьяна и неврастеник Петр.

Но Петр еще станет на ноги. Пока же он с остервенением защищает индивидуализм, т. Петр станет хозяином, переставит покомфортабельнее, поновее мебель, а Нил, который хочет помогать и мешать, ему в этом поможет.

Потом Петр захочет отдохнуть от трудов перестановки мебели, но Нил ему в этом помешает. Снова произойдет описанная Горьким сцена.

Я много лет работал и заработок вам отдавал, здесь, вот тут топает ногой в пол и широким жестом руки указывает кругом себя вложено мною не мало.

Хозяин тот, кто трудится. Перефразируя великие слова, мы можем сказать: одним читателям играют на свирели и они пляшут, другим — поют, а они плачут. Пусть же кто—нибудь трубит зарю и боевые марши: есть читатель, который хочет этого. Господа писатели, этот читатель хочет делать большое дело, — посветите ему!

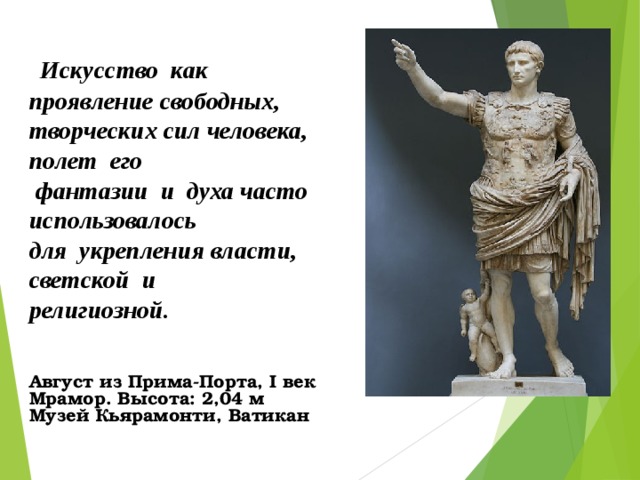

Автор: Луначарский А. О художнике вообще и о некоторых художниках в частности. Мне придется начать мою статью длинной выпиской: «За что же вы благодарите меня? Прежде всего: что является задачей искусства? На этот вопрос существует несколько ответов, при чем особенно громко и настойчиво раздаются три. Тепловка» прошел I муниципальный Фестиваль театральных коллективов «Действо», организаторами которого стали управление образования администрации Новобурасского муниципального района и Центр развития дополнительного образования р.

Новые Бурасы. Дети продемонстрировали на сцене свою артистичность, исполнительское мастерство, сценическую культуру. Выступления коллективов-участников фестиваля были искренними, выразительными, эмоциональными и запоминающимися, тепло встречались болельщиками. Каждое выступление сопровождалось яркими костюмами, декорациями, слайдами, музыкой.

Все это создало шикарную атмосферу театра, пусть и с участием маленьких актеров. Как отметило жюри, была проведена большая подготовительная работа.

Жюри оценивало режиссерский замысел и его воплощение; актерское исполнение, музыкальное решение спектакля; художественное оформление спектакля, соответствие репертуара возрасту исполнителей. По итогам фестиваля определились победители и призёры. Тепловка» руководитель - Новосардова А. Новые Бурасы» руководитель - Борисова С. Новые Бурасы» руководитель — Кирсанова Г. Динамовский» руководитель Тарасова М.

Белоярский имени Бабушкина А.