Что означает понятие зло почему его называют многоликим и коварным, ГДЗ параграф 6 Обществознание 8 класс Боголюбов | Учебник

Уоткина, Э. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на развитие общества? Но я счастлив, безмерно счастлив видеть, что ты пришел в себя и что прекратился в тот ад, в котором ты пребывал.

Каким бывает зло? В чем смысл золотого правила морали? В чем смысл экологической морали? Имеет ли мораль власть над людьми?

Что бывает за нарушение моральных норм? Можно ли жить без морали? Подумай: насколько важна, актуальна сегодня, спустя тысячелетия, мораль любви, провозглашенная Христом? Можешь ли ты привести аргументы за и против? О чем говорит эта история, если на нее посмотреть с точки зрения морали и нравственности?

Какие мысли у вас она вызвала? Каков ваш ответ на этот вопрос? Что такое мораль? Зачем она нужна людям? Почему гуманизм считается высшей моральной ценностью? Как связаны между собой патриотизм и гражданственность? Какой смысл вкладывается в понятие «добро»?

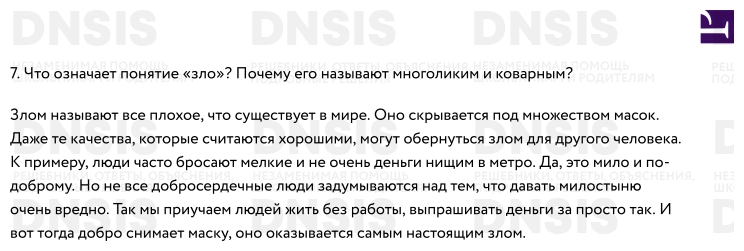

Что означает понятие «зло»? Почему его называют многоликим и коварным? Что такое моральный долг? Кто контролирует и оценивает исполнение долга? У мудреца спросили: «Какая жизнь самая лучшая?

Объясните это высказывание с точки зрения морали. Какое морально правило содержится в этом высказывании? Академик Д. Для апофазиса, восходящего от мира к мирности, не существует несоизмеримых миров, как не существует для него «самого мира», дающего себя, как он есть, помимо концептуализации.

Сказанное не означает отрицание феноменологического метода, поскольку он является необходимым моментом всякой серьезной 1 Марион Ж. Здесь уместно вспомнить слова Ж. Далее, это ограничение определяется тем, что апофазис ничуть не менее чем любая иная философская область, чувствителен к недостаткам интенциональности. Всякая интенция совершается на фоне не-данности. Рассматривая вещь с разных сторон, мы восполняем ее видение как законченного целого, но идеация ее сущности не может быть завершена, пока, как говорил Прокл2, не сделаны выводы из отрицания вещи об этом же говорил Платон в «Пармениде» a-c.

Даже если эта вещь ничтожна, как мусор или волос, возникающий в таком отрицании «эффект бабочки» невозможно рассчитать, но для познания вещи важен не расчет, а изменения, которым в этом случае подвергается фон остриженная борода или грязный пол.

Предельным фоном всех вещей является мир, однако в отличие от всякого другого фона он не может стать феноменом3, и никакое внутримирное отрицание не способно его изменить по существу.

Апофатическое отрицание, поскольку оно заключает мир в скобки, означает не-присутствие всего, что доступно для интенции, и тем самым конституирует не-данность, благодаря которой феноменальность достигает предела своего осуществления. Но, с другой стороны, сам принцип феноменальности ускользает от феноменологии4.

Причиной этому является бесконечный регресс и безжизненность интенциональности, которая всегда вторична по отношению к самооткровению жизни и превращает мир в подобие сознания, не способного, как отмечал Делёз, достичь дна в поисках условий своей возможности.

Характерным примером этому может послужить проект 1 Мамардашвили М. Лосев А. Вещь и имя. Самое само. Из ранних произведений. Комментарий к «Пармениду» Платона. Шнелля1, согласно которой, сознание, спускающееся к уровню, конституирующему феноменальность, дабы избежать кантовского дедуцирования трансцендентальных условий знания, с одной стороны, и опоры на одно лишь созерцание, не способное ввести в опыт регулятивные идеи мира, бесконечности и т.

В этой рефлексии над рефлексией реальность уже не противостоит сознанию как ее отражению или конструированию посредством трансцендентальных форм, а становится самим сознанием в момент разрушения отражения и связанной с ним субъективности.

Эта «эндогенность», как считает автор, означает, что сознание не опаздывает за бытием, которое ему предпослано, а есть само бытие как бы входящее в измерение сознания.

Нужно отдать должное усилиям автора еще больше сблизить сознание и бытие, которые до этого, как сказал бы А. Лосев, были искусственно разорваны. Но очевидно, что эта попытка пройти между конструированием и описанием к «плану имманенции» оставляет мир во власти «измерения сознания».

Таким образом, феноменология вынуждена бесконечно обосновывать «законность познания»2. В этой связи апофазис как опыт, в котором сознание полагает собственные пределы, выступает завершением феноменологии в том смысле, что этот опыт более чем какой- нибудь другой требует прояснения смыслов, через которые мысль идет к своему истощению, и он же показывает неизбежную ограниченность всякого такого прояснения.

Поэтому апофазис коррелирует феноменологическим 1 А. Феноменолизирование феноменов. Основные черты феноменологической метафизики. Концепт всегда экзистенциально мотивирован. Настоящее исследование не углубляется в экзистенциальную аналитику, но без применения этого метода оно также не было бы возможно, особенно при различении апофазиса и негативной теологии.

Ориентирами для его применения послужили труды А. Августина, С. Кьеркегора, а также М. Хайдеггера и некоторых других экзистенциальных философов. Помимо указанных выше, в настоящем исследовании применяются и иные методы, включая диалектический, используемый, в частности, для имманентной критики диалектической апофазы; системный, необходимый для определения содержания апофатических гипотез и их корреляций; структурный, который требовался при выяснении принципов образования и функционирования апофаз, а также сущности апофатических трансформаций; сравнительно-исторический, позволяющий проследить развитие апофатических парадигм.

Что касается собственно апофатического метода, то он был предметом рассмотрения, но не использования, каковое означало бы претензию на создание оригинального апофатического учения.

Но это не препятствовало его применению в тех случаях, когда возникала 1 Нелишне вспомнить, что логика феноменологической установки требует, чтобы «я» мыслилось как трансценденция, всякое истолкование которой в качестве «трансцендентального синтеза апперцепции» или «монархического акта», как и «трансцендентального центра переживаний» Гуссерль является теоретической конструкцией, подлежащей «выключению».

Трансцендентность эго. Гурвич А. Отдельно следует сказать о теологическом методе1, который учитывался при различении апофазиса и негативной теологии, в частности, при уяснении сущности теологического отрицания апофазиса. Научная новизна исследования 1.

Диссертация представляет собой первое в отечественной философии комплексное исследование негативного умозрения. Впервые предложен способ систематизации апофатического знания и его вычленения в составе негативного умозрения. Апробирована комплексная методология выявления апофатических конфигураций, определяющих ту или иную философию. Предложен новый подход к пониманию трансцендентного с учетом секулярной природы апофатического знания и ограниченности философских трактовок небытия.

Выдвинута гипотеза о происходящем в настоящее время изменении апофатической парадигмы, господствовавшей в западной ментальности.

На основании критики апофатической рациональности и анализа феномена пост-секулярности по-новому поставлен вопрос о соотношении веры и знания. Положения, выносимые на защиту 1. Генерация отрицательного умозрения, так же как и противостоящего ему гностицизма, характеризует такие культурные эпохи, когда господствующие верования и философские представления оказываются под 1 См.

В силу своей гипотетической природы апофазис не подвержен скептицизму. Философский апофазис, независимо от того, в каких формах он осуществляется дискурс, восхваление, умолчание , не может разрешить парадокс экзистирования и поэтому не может совпасть с негативной теологией.

Именно негативная теология является конечным объектом скептицизма. Концепт апофазиса представляет собой отношение предельного полагания Единого или Иного к гипотетическому утверждению бытия или его отрицанию. Все апофатические конфигурации предполагают разную степень имманентности. Утверждение трансцендентного является теологическим прерыванием апофазиса и осуществляется с позиции веры, которая не может быть а-догматичной. Невозможно мировоззрение, которое определялось бы только апофатически.

Апофатическая парадигма, сформированная неоплатонизмом и теологически прерванная христианством, находится в состоянии кризиса, на фоне которого в западной мысли наметилась новая апофатическая парадигма, основывающаяся на предельном полагании Иного.

На сегодняшний день не существует религиозного содержания, способного прервать это полагание, но лишь от его появления зависит утверждение указанной апофатической парадигмы в качестве определяющей для западной культуры. Вера представляет собой способность, гармонизирующую апофатические полагания, догматические утверждения и игру воображения.

Небытие является регулятивной идеей, определяющей антитетику апофазиса, но экзистенциальной значимости оно достигает лишь в качестве понятия, относящегося к теологической трансцендентности. Теоретическая и практическая значимость исследования Настоящее исследование может способствовать изучению философского наследия сквозь призму его апофатической ориентации и, более широко, осмыслению предельной рациональности, преимущественно структурирующей ту или иную культуру, то есть фундаментальному изучению культуры.

Оно показывает, что апофатическая аргументация не имеет теологической силы, но способствует изобличению гностического умствования и тем самым обеспечивает простор для экзистенциального утверждения религии, если при этом оказывается способной избежать наставничества там, где слово принадлежит догмату.

Этим определяется практическая значимость исследования, которое может быть использовано для разработки и осуществления соответствующих научных, образовательных и воспитательных проектов.

Апробация результатов исследования Основные положения и выводы диссертации были представлены в опубликованной автором монографии и статьях, а также в выступлениях на круглом столе в рамках международной научной конференции «Институты памяти в меняющемся мире», СПб. Соответствие содержания диссертации научной специальности Тема и содержание диссертационного исследования полностью соответствуют положениям паспорта специальности Апофазис и негативная теология1 В наиболее общем плане рост интереса к негативной теологии, наблюдаемый в последнее время, обусловлен как «постсекулярным» настроем нашей эпохи2, так и изменениями в европейском религиозном сознании, нашедшими свое выражение в разного рода «теологиях после смерти Бога».

Конкретным поводом для оживления негативно- теологического умозрения послужили споры о его роли в творчестве Ж.

Деррида3, и эти же споры сделали, на наш взгляд, очевидным различие отрицательного богословия и философского апофазиса, хотя за редкими исключениями негативное умозрение пока еще продолжает выступать источником и территорией их смешения. Нисколько не отрицая пересечения этих областей, их взаимного влияния и взаимной обусловленности, мы полагаем, что, в конечном счете, состоятельность и чистота философского дискурса должны определяться исходя именно из этого различения.

Для того чтобы его достичь, необходимо очертить апофазис, взятый как сугубо философская стратегия, в двух наиболее важных отношениях. Первое касается его гипотетичности, а второе — определяющей его антиномичности. Однако прежде следует остановиться на вопросе о существе негативности, поскольку категории небытия и ничто играют ключевую роль в негативном умозрении, воплощая отрицательность, которая, как традиционно считается, определяет суть апофатического метода.

Отрицание, небытие, различие Среди философских предметов сама философия занимает сегодня одно из первых мест. Это обостренное внимание к себе самой обусловлено не 1 В тексте настоящей работы использованы материалы нашей монографии: Дробышев В.

Феноменология апофазиса. Философское мышление преимущественно обитает между понятиями, отвергая «метафизическую» устойчивость и стабильность смыслов, чтобы совпасть с процессуальностью бытия, с множественностью его начал, скрывающихся за разного рода тотализациями. Бытие теперь означает не столько обладание сущностью, сколько различение. Вследствие этого, речь, как правило, заходит о том, «чтобы мыслить саму тожесамость как то же, что и ничто»1.

Это ближайшим образом обусловливает пересмотр существа негативности, которая в своем диалектическом обличье служила дуальности противоречия, поскольку процессуальность бытия перестала мыслиться тавтологией этой дуальности, когда существование всякой вещи было определено требованием абсолютной конкретности, унифицирующей ее в числе прочих абстрактных моментов.

Напротив, конкретность оказалась эффектом различия, возникая в каждом «абстрактном» сущем как производимая им «тень» всеобщего. Забегая вперед, следует сказать, что апофатическое Иное не определяется бытием, но когда оно есть, оно есть единое.

Определяя Иное, бытие предстает единением, тогда как в случае Единого его сущность полагается в разделении. Однако само по себе сопряжение бытия с различием еще не говорит о смене апофатической парадигмы. Вселенная Делёза, например, всегда есть и всегда уже дифференцирована, но требование унивокальности бытия и следующее из него отрицание трансцендентности первой гипотезы «Парменида» , исключает бытие-как-единение в пользу бытия-как-дифференсирования с соответствующим низвержением образцов в пользу симулякров.

Тем не менее, Единое в виде «единоголосия» и «вечного возвращения» остается здесь определяющим для бытия. Стало быть, корень 1 Нанси Ж. В рамках господствовавшей неоплатонической парадигмы небытие было обосновано как имманентная бытию отрицательность «Софист» а. Отрицание самого бытия, намеченное Платоном в шестой книге «Государства» и «Пармениде», имело, по сути, не философское, а теологическое обоснование предположение о том, что всякая вещь получает бытие и, следовательно, «имеется» податель бытия, который сам не нуждается в нем, является теологическим , поэтому трансцендирование бытия то есть собственный смысл трансцендирования, в отличие, например, от бесконечной другости Э.

Левинаса , особенно после того, как оно было подорвано требованием его унивокальности Дунс Скот , постепенно превратилось в философскую иллюзию, окончательно развеянную «фундаментальной онтологией». Усвоенная бытием негативность прошла долгий путь диалектического становления, достигнув вершины в гегелевской философии, а ее падение с этой высоты от противоречия к различию было по историческим меркам стремительным.

Рассмотрение негативности в этих двух обличьях необходимо для различения апофазиса и отрицательного богословия, поскольку оно должно показать, что ни философское отрицание трансцендентного, ни диалектическое присвоение отрицания, ни заключение в скобки диалектической негативности не тождественны теологическому отрицанию и не могут его отменить или заменить.

В силу предметной пустоты отрицаемого, оно совпадает со своим отрицательным результатом, так что их различие получает свою сущность только в становлении, которое составляет и их тождество. Допонятийная понятность небытия как наличия отсутствия исчерпывается здесь в полном объеме, как, впрочем, и такая же понятность бытия ср. В то же время общим для негативной теологии местом является отрицание бытия Бога, посредством которого Он утверждается творцом бытия.

Постмодернистская критика репрезентации настаивает на том, что это отрицание выражает одну только идею эквивокальности бытия, которая в достаточной степени разоблачила себя как «лишняя сущность». Тем самым она возвращает небытию и ничто их диалектический статус, а тотальное отрицание, призванное освободить место для Бога и на поверку оказавшееся лишь отрицанием сущего, господствующего над бытием, объявляет ложной для философии проблемой.

Суждение Прокла в котором он опирается на Платона, — Тимей 28а, 37 а2; Софист d, b о том, что «никоим образом не-сущее» не участвует ни в каком познании, предполагает онтологическую ничтожность небытия, каким оно могло бы мыслиться само по себе, и является здесь определяющим. С теологической точки зрения, оно означает приоритет бытия и возможность отрицания только в виду бытия. В конечном счете, это неизбежно ведет к подчинению Бога бытию, лишая смысла творение, поскольку оно должно совершаться из такого ничто, которое не является производным от бытия отрицанием сущего.

Многообразные интерпретации хоры в целом следовали, как справедливо заметил Ж. Деррида, требованию философской серьезности, заданному Аристотелем, когда усилия сосредотачивались на том, чтобы «разгадать миф» о хоре.

Он поставил эту традицию под вопрос простым и ясным соображением1: плотность метафор в этом рассказе Платона необычайна, однако все они остаются встроенными в его оппозиции, среди которых главными являются оппозиции эйдоса и становления, а также мифа и логоса. Однако хора образует, как говорит Платон, «третий вид». Поэтому очевидно, что она равно уклоняется от всех оппозиций, вследствие чего они не могут восприниматься как операциональные системы, обеспечивающие ее понимание.

Метафоры вроде «восприемницы и кормилицы» не пролагают «обходной путь» к смыслу. Они сохраняют свое мифологическое значение, обретающее здесь предел своеобразный мифический апофазис , но не выражают интенцию грёзы , коррелятом которой являлась бы хора. Аристотелевская а за ней и гегелевская серьезность промахиваются, таким образом, мимо существа «незаконной речи» о хоре. Эта незаконность явно выбивается из порядка речи, будь она правильной или софистической.

Мысль, уводящая к немыслимому Единому, следует логосу, которым определяется и ложное суждение, но в случае хоры никакая речь невозможна. К ней можно лишь, как говорит Ж. Деррида, 1 Ж. Если мышление и бытие тождественны, то хора не должна иметь отношение к бытию, в том числе отрицательное отношение, каковым являются ложь, иллюзия или смерть.

Возьмем ближайшее в ней: хора уступает место для всякой вещи. Стало быть — и для Ничто как тотальности отрицаний, которое законно просится в космогонию Бытия. Иными словами, хора возможна для мысли, лишь если эта мысль трансцендирует бытие без полагания за ним какого-то сверх-бытия Непостижимого. Это та глубина, которую до недавнего времени избегала апофатическая речь, поскольку стремилась к Единому. Содержательно идея небытия бедна и определяется лишь негативно через невозможность бесконечности виртуально умножающего себя бытия космологически и иллюзорность всякой субъективации практически.

Однако ей нельзя отказать в запасе «краеугольных камней» для морали и религии. Если предположить, что хора — трансцендентное небытие, то в платоновском повествовании она является теологическим антиподом демиурга, а то отрицание, которое к ней ведет, не является ни диалектическим, ни даже апофатическим.

Ее невосприимчивость — иного рода, нежели самодостаточность эйдоса, поскольку она вообще не участвует в отношениях уподобления. Она как бы хранит бытие от бесконечного разрастания в себе самом вследствие Памяти, на уничтожение которой бытие не способно, поскольку в нем нет отрицания, которое не совпадало бы с рождением.

Хора, используя его выражение, «анахронизирует» любой апофатический анти абсолют. Эта изначальная теологизация хоры явилась как бы формой утаивания апофатического Иного, речь о котором могла бы стать и теперь становится «законным» логосом наравне с тем, который ведет к Единому. Итак, у нас имеется платоновский намек на то, что отрицание не определяется одним только его философским значением, но это еще не означает, что последнее не может быть иным, нежели диалектическим, даже когда оно служит апофазису.

Пока в пользу такой возможности имеется лишь самое общее соображение о том, что для понимания бытия, «управляющего» собственным отрицанием, необходимо увидеть отрицание, способное расправиться с самим бытием.

Проблематичность диалектического небытия Возможны как минимум три имманентных диалектике хода, проблематизирующих тождество бытия и ничто. Первый из них нацелен на неопределенность и непосредственность бытия, с которого, по Гегелю, следует начинать1.

Гегель специально 1 Делёз справедливо отмечал Делёз Ж. Различие и повторение. Поскольку идеала здесь достичь невозможно, «подлинного начала в философии нет».

Что касается гегелевского начинания, то он постулировал привязанность всех допущений к чувственному и конкретному эмпирическому бытию и отсюда чистое бытие предстало у него началом, свободным от объективных допущений. Но это начало не свободно от субъективных допущений, которые предопределили его понятие предполагается, например, что каждый знает, что значит быть. Однако мы намерены испытать гегелевское начало из него самого, чтобы в нем самом обнаружить место для небытия, которое не тождественно тому, что «уже перешло в бытие».

Что касается проблемы предпосылочности в целом, то мы склонны следовать платоновской традиции, для которой эта проблема видится свойственной сознанию, но не мысли как таковой. Эйдос род, в смысле порождающего начала, а не модели-образца есть простая по своей сущности мысль, которой не предшествует то или иное предпосылание, поскольку она не нуждается в развертывании из какого-то начала, то есть в со-знавании своих абстрактных моментов.

Небытие, по Гегелю, означает отношение бытия к своему неопределенному отрицанию. Как выраженное в одном то есть как результат это отношение есть ничто. Последнее является чистым отрицанием бытия, абстрагированным от формы этого отношения отношения в форме противопоставления , или «простым не».

Оно не делает бытие определенным, а лишь показывает его способность к определенности, как и само являет себя отрицаемым через абстрактную утвердительность бытия. В качестве мыслимых абстракций бытие и небытие не существуют как некие граничащие области. Поэтому истиной чистого бытия и такого же ничто является становление. Эта абстрактная стихия их противоположности определяется тем, что ни в бытии, ни в ничто еще ничего не положено как, например, творение из ничего , и поэтому они находятся не в отношении друг к другу, но в переходе друг в друга, который ничем не опосредован, то есть не определяют друг друга как в наличном бытии , а тождественны.

Таков первый срез гегелевской мысли, который мы рассмотрим. Но такая пустота образуется тогда, когда созерцания, вообще говоря, нет, и в мышлении отсутствует предметность, мыслимая посредством категорий. Чтобы эту пустоту получить, к ней нужно прийти через отрицание предметности.

То есть она невозможна ни как непосредственность, ни как неопределенность. Иными словами, чистое бытие и ничто возникают из тотальности отрицания теоретизирование, посредством которого интендированное содержание возводится к роду в указанном смысле. То, в виду чего идеация только и возможна, никогда не станет феноменом. Но попытка достичь этой феноменальности дает сознающее себя сознание, то есть ту самую антропоморфность, которая, словно, «трансцендентальные условия» апперцепции и мышления, предопределяет любой феноменальный состав.

Вглядываясь в Бога, мы видим не Его самого, а себя в своей истине, которая не есть иное Ему и тем более «абстрактно истинное», то есть ложное в своей абстрактности. Вследствие этой предпосылки отрицание бытия заведомо является недействительным в том смысле, что оно совершается мыслью, уже принадлежащей бытию, и существует только в ней, то есть опять же в бытии. Выражением этого и является то, что истиной бытия и ничто является становление как их исчезновение одного в другом.

Поэтому говорить о высшем апофатическом единстве бытия, которым устраняется его разнозначность, основанная на разрыве в порядке сущего, можно только на основе различения ничто как отрицания сущего и небытия как отрицания бытия, имеющего основание в себе самом, а не в сущем.

Мысль, поскольку в этом случае она уже не может что-либо утверждать о бытии, должна отрицать и себя и это свое отрицание бытия. Но этим нисколько не доказано, что мышление обязано существовать и что такое отрицание невозможно помимо него. К тому же идея этого отрицания не может быть ограничена тем, что само оно отрицается вместе с мышлением, поскольку отрицать можно и это ограничение.

Безусловно, мышление действует в этом отрицании по аналогии, которую распространяет за пределы самого себя. Но движение к неопределенности и непосредственности, хотя оно и совершается внутри мышления, точно так же не достигает необходимости бытия, как и эта аналогия, и при этом остается зависимым от предпосылки о господстве сущего над бытием, которая не может стать непосредственной.

По-другому гегелевское рассуждение может быть представлено так, что в сжатом виде бытие и ничто означают пустую утвердительность и такую же отрицательность, «да» и «нет», которые в силу их совершенной абстрактности равным образом ничего не утверждают и ничего не отрицают. Таким образом, они выражают ту простую мысль, что пустого бытия не бывает.

Бытие есть всегда бытие сущего, которое является конкретным утверждением и конкретным отрицанием. При этом утверждение и отрицание имеют лишь видимость противоположности, поскольку они всегда суть одно. В них это одно распадается на полагание беспредельного и его определение, возвышаемое через степени конкретности до определенного в себе и для себя абсолютного.

Это абсолютное и есть тождество сущего и бытия, достигшее своего понятия истины в тождестве единого и иного. Достижением абсолютного доказывается, что разум, содержащий в себе в виде понятий всю иерархию опосредований, приводящих к совершенной конкретности, является именно этим абсолютным, то есть идеей.

Далее нужно учесть, что пустое утверждение и отрицание имеют смысл высших абстракций, то есть они заведомо недействительны. Но их недействительность нисколько не препятствует их реальному присутствию в мысли, которая находит в них свое начало.

Действительность этой недействительности означает пустое самосознание, то есть самосознание как таковое, абстрагированное от всякого наполнения, или просто способность мыслить. Эта способность является самой пустой абстракцией мышления, которое в действительности есть абсолютная конкретность или мышление всего как совершенная реализация мыслительной способности.

Абстрагирование имеет смысл начинания только лишь потому, что оно показывает само мышление как такое начало, которое не имеет какой-то иной основы кроме себя самого, и в котором разворачивается конкретизация утверждения и отрицания.

С этой высоты совершается разрушение всех прочих «начал», не говоря уже о таких обремененных опосредованиями вещах как разного рода субстраты в виде первоэлементов, материи или даже ума и самосознания. Мышление как абсолютное начало себя самого и всего сущего отменяет свое различение от ума.

Достижением начала снимается также вопрос о том, откуда берется все многообразие сущего. Гегель специально цитирует Якоби, который этот вопрос задавал, и отвечает, что не следует представлять начало мышления подобно эмпирическому начинанию, как будто даны переходящие друг в друга бытие и ничто и нужно получить из них все. Все уже есть, его не нужно добывать из пустоты, которая отнюдь не является чем-то существующим или предшествующим сущему.

Бытие и ничто суть начала только лишь как начало мышления в себе самом, его актуальная возможность быть самим собой, то есть всем, чем оно и является в своей конкретности.

Гегель также предостерегал от «внешней игры абстрагирования», то есть одностороннего действования отрицательного, когда оно, отринув сущее, бесконечно «кочует» между бытием и ничто, вследствие чего они остаются лишь противоположностями, — отрицая одно, мы получаем другое, и наоборот, но не достигаем их тождества, то есть переливаем из пустого в порожнее. Иными словами, отрицание всего сущего заканчивается на пустом созерцании и пустом мышлении; дальнейшее отрицание этой пустоты ведет лишь к ее бесконечному повторению в себе самой, которое не имеет никакого смысла.

Итак, тождество и различие бытия и ничто выражают предпосылку о самоосновности мышления, вследствие которой они полагаются неопределенным непосредственным, не будучи таковым по сути. Вняв гегелевским предостережениям, следует все же увидеть, что нет никаких препятствий к тому, чтобы эту предпосылку отринуть, то есть совершить отрицание бытия, которое не переходит обратно в бытие.

Такое отрицание, правда, исключает само мышление вместе с его претензией, то есть отрицает и себя как положенное мышлением, поэтому кажется очевидным, что этим оно не дает никакого начала вообще и даже исключает любое начинание, как и любое полагание основы, то есть как бы показывает свое полное безрассудство, ведущее в никуда и уничтожающее самое себя.

Но видимость безрассудства определяется здесь лишь тем, что тотальная отрицательность отождествлена с непосредственностью на основании того, что она дает пустое созерцание и мышление, дальше которого мышление идти не в состоянии и поэтому считает, что дальше никакого пути и нет.

Между тем отрицание вовсе не обязано останавливаться на пустоте или зацикливаться в движении между бытием и ничто, а вправе отрицать и то и другое в связывающем их различии без того, чтобы обеспечить их взаимопереход или продолжать свой бег по кругу.

Конечно, после такого отрицания уже ничего нельзя помыслить. Тем более, из него нельзя посредством конкретизации получить назад все сущее и само мышление. Но именно об этом чуде и повествуется в догмате о творении из ничего а вовсе не о том, как считает Гегель, что оно было абстрагированием от ничто; в противном случае Бог оказался бы не в силах сделать бывшее не бывшим. Сдерживает такое отрицание только лишь отказ от вопроса об основании самого мышления, нежелание с ним расстаться.

Мотив этого отказа заключен в стремлении сделать этот вопрос ложным посредством доказательства самоосновности мышления, каковое доказательство, по сути, являет собой логический круг, скрывающий тайну диалектической отрицательности. Не следует думать, будто отрицание, о котором мы говорим, является чем-то необычным для философии и являет собой претензию на новизну и экстравагантность. Исключаемое здесь бытие, будучи предоставленным себе, неизбежно требует и единого и иного, то есть не имеет самостоятельного значения в качестве сущего по себе начала.

Это именно то бытие, которое, по Гегелю, является абстрактной мыслью, истинной лишь в меру того, что с нее приходится начинать. Поэтому отрицанием этого бытия является ничто как именно ничто сущего или такое небытие, под которым понимается соотношение результата отрицания бытия ничто с бытием.

Иными словами, отрицание бытия, поскольку его результатом является непричастность единого бытию, не ведет к ничто, которое возникает из тотальности отрицания сущего и потому выражает лишь отрицательность бытия в себе.

Следовательно, необходимо различить ничто и свободное от него небытие, то есть изъять отрицание из «собственности» бытия и подвергнуть отрицанию само бытие без того, чтобы получить его собственное ничто. Результатом тогда будет уже не ничто, перешедшее в бытие, то есть не ничто сущего, но собственно небытие, то есть отсутствие всякой возможности как сущего, так и мысли о нем, отмена всякого возможного определения, как и определяемой беспредельности, невозможность никакого тождества и никакого различия.

После этого отрицания не только нечего созерцать, но и невозможно мыслить хотя бы просто пустоту, то есть и саму отрицательность. Но от этого такое отрицание не становится невозможным. Посредством него можно, в частности, отрицать все сущее, не возводя его к Тождеству, вынужденному вневременно владеть им во всей его изменчивости как своим инобытием, «эмпирическую» начальность и ограниченность которого невозможно обосновать никакой диалектической идеей.

Здесь полезно вернуться к упомянутому выше различию мышления и ума. Мышление, отменяющее это различие, не способно на свое отрицание. Именно на этой позиции стоит Гегель. Он весьма одобрительно высказывался о Прокле за то, что тот сделал Ум ипостасью, замыкающей первую триаду.

Вопреки тому, что составляет существо платонизма, высшее единство у Прокла оказалось мыслящим. Этот момент аристотелевской деградации во многом противоречит тому, что Прокл говорил об апофазисе, но отрицание небытия как раз в этом моменте и не нуждается, более того — оно видит в нем надуманное препятствие тогда, когда его отрицания перестают подставлять тотальному единству лестницу конкретизаций и разрушают диалектическую мысль.

Последний срез гегелевской мысли концентрирует внимание на том, что диалектика бытия и ничто основывается на неопределенном непосредственном, то есть на чистом бытии. Достижение чистого бытия совершается на пути снимающего себя опосредования, поскольку нигде в мире, в том числе и в духе, нет ничего абсолютно непосредственного.

Чистое бытие является поэтому в той же мере началом, в какой и результатом мышления. Для этого бытия нет иного пути, кроме опосредования, на котором оно достигает абсолютной конкретности.

Небытие является движением отрицания, которое имеет своим результатом ничто, уже перешедшее в бытие. Поэтому если бытие «есть», то есть все.

Здесь предполагается, что бытия не может не быть, поскольку оно «есть». Поэтому если мы отрицаем бытие, то получаем ничто, которое уже перешло в бытие. Отсюда следует и непосредственность бытия в качестве начала, достигая которого, опосредование снимает само себя. Однако, снятие опосредования содержит в себе проблему, состоящую в следующем. По своему содержанию это опосредование сводится к отрицанию всего сущего, которое затем восстанавливается через определения бытия, в которое это отрицание перешло.

Но эта логика не имеет аргументов против предположения о том, что бытие по сути беспредельно, а абсолютная определенность мышления существует лишь как иллюзия представления, которое нигде не встречает неопределенного бытия и только поэтому полагает, что такового «нет», и о том, следовательно, что абсолютная определенность имеет то же значение, что и кантовская регулятивная идея определенности мира.

История показала, что ни она не закончилась на Наполеоне, ни философия не закончилась на Гегеле. Этого конечно не достаточно для того, чтобы отвергнуть абсолютную определенность бытия, но это требует того, чтобы она предъявила свой — уже не только лишь трансцендентальный и кругообразный — критерий. Таким критерием может быть лишь тот, что ведет к безусловному тождеству бытия с совершенной полнотой всего или, говоря языком Николая Кузанского, к «возможности-бытию».

Ключевой здесь является безусловность, но ей катастрофически не хватает «эмпиризма», которому подчинено это самое «всё» в своем становлении.

Эта нехватка означает не апофатический предел, а самое простое незнание: нам как бы неизвестно, что еще мировой дух, конкретность которого уже постигнута в понятии, имеет к осуществлению в порядке времени для того, чтобы явить свою полноту.

Отсюда выходит, что конкретность, в которой бытие и мышление тождественны, в конечном счете невозможна без веры в то, что абсолютный дух не является только лишь предположением, которое мышление выдвигает по аналогии с тем, что само оно всегда определенно, как и окружающее его сущее, и что этот дух имеет какие-то абсолютные, но однако же не заключенные в его конкретности основания для ограничения текучести сущего.

Эти основания мышление уже никак не может добыть посредством указанной аналогии, вследствие чего эта его вера, как оказывается, еще и не зависит от прогресса знания. Если, например, абсолютная конкретность полагается только как ее непрерывное воспроизведение в бесконечности времени, то возникает дилемма: или это порождение является совершенно лишним для вневременной полноты, поскольку своей бесконечностью оно противоречит самому принципу ее инобытия — полнота оказывается неполной, так как не имеет предела в этом бесконечном повторении своего инобытия, то есть не властвует над беспредельностью, — или полнота никогда не имеет своего абсолютного единства вне времени, то есть не достигает себя вовсе.

Если же абсолютная конкретность мыслится так, что бытие бесконечно определяет себя без того, чтобы достичь какой-то мнимой полноты, то есть является не бытием Тождества, а бытием Различия, тогда дух повергается в полное смятение перед бесконечным умножением бытия в самом себе поскольку в мире сущего нет ничего непосредственного, и даже если предположить возможность «сжатия» бытия в совершенную неопределенность, то оно окажется «уже перешедшим» в определяемость. Тогда он не ищет никакого начала и живет верой в абсолютное посмертное забвение, не слишком заботясь о том, что это упование противоречит его же вере в Различие.

Как бы ни обстояли дела с верой, в конечном итоге оказывается, что бытие не может безусловно состояться в качестве начала и требует или апофатической «добавки» к «неопределенной непосредственности» в виде недоступной разуму идеи, которая ограничивала бы становление в абсолютной полноте всего, или же такого начала, которое бы апофатически предшествовало бытию, поскольку возможно такое отрицание бытия, которое не переходит обратно в бытие, и которое только и можно назвать простым «не».

Для этого «или — или» нет никакого судьи, а значит, ни одно из них не может стать абсолютным началом. Его апофатическая неопределенность сама определяется посредством невозвратного отрицания бытия. Определенность и опосредование здесь не снимают самих себя в движении к такому результату, который был бы рациональной истиной неопределяемого начала. Всякая определенность находится внутри апофатического круга бытийного начинания и его столь же неопределяемой цели.

Из этого круга бытие сущего получает свою истину. Мышление, полагающее эту истину, меньше всего озабочено непосредственностью того, с чего оно начинает, как и его абсолютной достоверностью.

Мерилом истины для него является скорее экзистенциальная практика, то есть то, как экзистенция устанавливает себя в сущем сообразно содержанию своей веры. Вера есть для него сама суть, с которой оно начинает, а не то, что выясняется в качестве сути по ходу исследования, поэтому оно не требует очищения самости до чистого «я» в надежде обрести в нем достоверное начало то же чистое бытие, но как бы реально удостоверенное в самом себе , а исходит из своей многообразно опосредованной экзистенции, снимая эти опосредования в горизонте негативного восхождения.

Все это превосходно выражено в словах Кьеркегора: «определение истины таково: объективная неуверенность, сохраняющаяся в усвоении страстного внутреннего устремления, есть истина, притом высшая истина, которая доступна существующему»1.

В гегелевской парадигме «апофатическая составляющая» образуется внутри мышления как такое «бессознательное», которое невозможно рационально постичь. В «Непостижимом» С. Франка большей частью речь идет как раз о нем. Может быть одно из самых важных достижений русского философа, который чтил Н. Кузанского и Гегеля, состоит как раз в том, что он наиболее полно и ярко явил это «бессознательное».

Более всего в непостижимости поражает сам ее факт. В ситуации, когда первая гипотеза «Парменида» не принимается во внимание, путь мышления к самому себе 1 Цит. Нельзя сказать, что это лучше или хуже того, чтобы помещать апофатическое основание за пределы мышления и бытия.

И все же гораздо труднее предположить, что мышление, претендующее на свое тождество с бытием, не владеет собой сообразно своей сущности.

Но такова неизбежная плата за неотменимость бытия. Движения, в котором происходило бы снятие определенности небытия, заключенной между чистым бытием и его невозвратным отрицанием, как и вытекающей отсюда опосредованности бытия, не существует.

От возможности такого движения полученное начало отделено апофатической чертой, которую, например, в христианстве знаменует творение.

Поэтому мышление не может начаться так, как оно начиналось с самого себя в диалектике бытия и ничто. Безначальность означает лишь то, что мышление отменяется как достаточное начало для самого себя. Дело не обстоит так, что теперь мышление вовсе не может начаться.

Вместе с этой отменой мы его нисколько не теряем. Напротив, оно остается именно как начавшееся, но уже не благодаря себе. Когда Гегель предъявляет счет тем, кто не доволен по поводу того, что начинают с бытия1, и показывает, что неопределенность мыслимого ими начала неизбежно приходит к диалектике бытия и ничто, он исходит из того, что начало должно быть началом мышления, которое доводит свое тождество с бытием до Абсолютной идеи.

Только тогда из начала может возникнуть все, то есть только тогда оно явит себя началом. Но из того, что мышлению это возникновение необходимо, вовсе не следует, что начало к этому обязано. Из того, что все есть, совсем не следует, что все должно быть. Мышление может полагать себя тождественным бытию, но оно не имеет безусловного основания для того, чтобы положить само это тождество началом, которое по 1 Недовольство это, видимо, вещь достаточно упорная.

По словам современного автора, гегелевский переход чистого бытия к ничто «буквально провоцирует попытать счастья в другом направлении» Сапронов П.

Мышление не властно над тем «вдруг», о котором говорит Платон и которое, как уже ясно, далеко отстоит от «Голгофы духа». Гегель справедливо указывает, что стремление находить в бытии или ничто устойчивое значение обязывает двигаться к их тождеству в становлении. Но устойчивость, возникающая из этого движения, подчиняет бытие сущему, которое исключает небытие, тогда как отрицание бытия, не переходящее в свою противоположность, не содержит в себе никакого противоречия и потому разрушает аксиоматичность «пути устойчивости».

Не бытие «плана имманенции» Несмотря на свое «обобщенное антигегельянство» Ж. Делёз был не столько противником Гегеля, сколько его конкурентом по утверждению абсолютной имманентности1.

Основной упрек Гегелю с его стороны заключался в иллюзорности тезиса о тождестве бытия и мышления. Сознание, по Делёзу, является эффектом бытия и поэтому его претензия на то, чтобы определить собою бытие, сделать его своим «внутренним», несостоятельна. К этому стягиваются все иные возражения диалектике, в том числе, против возведения различия к противоречию и назначения борьбы противоположностей на место движущей силы бытия, против принципа тождества, задающего смысл становления, и конечно же против телоса, определяющего смысл существования и диктующего ему образцы по принципу платоновских эйдосов.

Делёз выступал за «мышление без противоречий, без диалектики, без отрицания»2 и была бы, как говорил В. Бибихин, «микрологической» попытка поймать его на этом «без-», которое уже является бесконечным 1 См. Out of this world. Deleuze and philosophy of creation. Логика смысла. Фуко М. Theatrum philosophicum.

Речь идет прежде всего о том, что определенность всякой вещи вовсе не нуждается в абстрактном отрицании всего, что ею не является, то есть и ее самой, чтобы можно было потом получить ее обратно в составе тождества, то есть как понятие, в котором сняты все различия. Бытие вещи не требует опосредования не-бытием, но всегда уже есть не бытие или? На месте тождества противоположного должна появиться связь различного, поскольку противоречие «не слишком озадачивает»1, но доводит всякое различие до бесконечности, где оно становится противоположностью, которая удаляет свое другое и, удаляясь сама, «упаковывает» различие через «покорение бесконечного оружием конечного синтетического тождества»2 тожество становится иным различию, когда последнее доведено до бесконечности — противоречия.

Циркуляция тождества и негативности образует ложное движение «слов и представлений», отрицая «вечное возвращение» различия, которое составляет смысл бытия. Посредством него Гегель, считает Делёз, извратил4 диалектику, которая изначально была искусством задач и вопросов, поскольку не стремилась сделать Идею-задачу чистым сознанием, неизвестно зачем обретающим плоть и потому не способным утверждать различия, расхождения, отклонения, маскировку, то есть собственно бытие, вместо того, чтобы питаться их эффектами или собственными иллюзиями в виде тотализаций, унификаций и субъективаций.

Таким образом, применительно к вопросу о небытии «план имманенции» отличается от гегелевской «абсолютной конкретности» тем, что редуцирует абстрактность небытия как момента, посредством которого сознание интериоризирует мир и вследствие этого делает его безжизненным, 1 Делёз Ж.

Различие и повторение, с. Небытие, освобожденное от пут репрезентации, оказывается парадоксальным, поскольку «у нас, быть может, есть основание сказать одновременно, что «небытие» есть, но отрицание иллюзорно»1.

Место отрицания здесь занимает то, что Ж. Нанси называет «разделением истока», «раздвиганием» или образованием «межсущего» — бытия-вместе, которое уже нельзя определить как негативное или позитивное2.

Мы специально коснулись здесь мысли Нанси не только в силу ее родства с «планом имманенции», но и потому, что она прямо выражает соответствующий не-диалектической имманентности вывод относительно теологического небытия, намек на который мы обнаружили в платоновской хоре, сразу в двух его возможных смыслах: «Не только nihil не является чем- то предварительным, но нет также и «ничего», что предсуществовало бы сотворению: последнее есть акт возникновения, само происхождение постольку, поскольку оно есть, или делает не что иное, как то, что входит в значение глагола «проистекать».

Это противопоставление не бытия теологическому небытию делает еще более явным единство диалектики и «плана имманенции» в их борьбе с общим врагом — трансцендентным. Отрицая гипотезу телос в пользу проблемы, Делёз относил трансцендирование к эксцессу субъективации, когда «я» не видит иного способа утвердиться, как придать себе бесконечную значимость посредством утверждения какого-то абсолютного Телоса.

Между тем, как он полагал вслед за Бергсоном, небытие, которого боится это «я», представляет собой ложную проблему, когда к чему-то реальному добавляют его отрицание то есть 1 Там же, с.

Логика смысла, с. Бытие единичное множественное, с. По этому же принципу трансцендентное становится больше небытия, чтобы «я» не страшилось исчезнуть в нем, хотя его смерть есть только лишь чистая форма субъективности, «отрекшейся» от материи, то есть пустая форма времени2.

Смерть означает, что свободные различия перестают определяться формой «я» и что, следовательно, она всегда присутствует, но не как бесконечное отрицание, а как уже упомянутое дистанцирование, раздвигание, высвобождающее игру различий. Бессмертная душа — иллюзия бесконечного существования пустой формы, каковое даже нельзя назвать бытием.

Отсюда следует то же отрицание теологического небытия, которое мы нашли у Нанси, и, следует признать, в основном именно на нем держится отрицание диалектического небытия, возвышающего телеологию над становлением. Деконструкция диалектики Деконструкция стала другим путем, на котором «мы ищем отрицание, которое ниспровергает античную и современную диалектику»3, но, надо сказать, по сути он весьма близок к тому, который был намечен «планом имманенции», несмотря на свою нацеленность на возвращение трансцендентного — теперь уже как «трансцендентного в имманентном»4 — в виду обнаружения того, что Ж.

Деррида называл «остатками», образующими пункт разрыва с системой Aufhebung. В наиболее общем виде к таким остаткам относится разнообразие сущего, без которого идентичность 1 Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Этот упрек в полной мере применим к нигитологическим построениям, о которых будет сказано ниже.

Collected Essays in Philosophy. Stanford: Stanford University Press, Здесь необходимо сделать отступление и отметить, что тема «Гегель после Деррида»1 наряду с «неоплатонизмом после Деррида» составляет важнейший момент контура самоописания деконструкции.

В его круг включены томизм, картезианство, Кант, Кьеркегор, феноменология, Хайдеггер Само появление этих тем говорит о многом и, как мы увидим далее, заключенная в них претензия небезосновательна, поскольку в ней речь идет уже не о том, чтобы истолковать в рамках деконструкции всю предшествующую философию в некой общей для нее перспективе, открывшейся для деконструктивного взгляда, то есть не о повторении Гегеля, а о новом начале западной мысли, которое не отрицает и не «снимает» ее «первое» начало, а, действительно, начинает дело философии заново.

Это начинание распылено по всему философскому наследию, то есть по всем темам, которые проходят через него сквозными нитями, поэтому его достаточно сложно собрать в смысловую целостность.

Ниже, когда речь зайдет об апофазе деконструкции, мы попытаемся обосновать, что ключевым моментом этого начинания является открытие новой апофатической перспективы философствования, потенцированной в платонической хоре, которая была де-теологизирована деконструкцией и предстала апофатическим Иным.

Одной из жемчужин упомянутого сборника «Гегель после Деррида» является статья Ж. Нанси «Неожиданность события». Мы вновь обращаемся к этому философу, поскольку его язык Различия кажется нам наиболее самореферентным, позволяющим понять не только происходящее в современной философии, но и само ее происхождение. В указанной статье он находит у Гегеля различие между истинным смыслом и «имением-места» 1 Hegel After Derrida.

В развернутой им неожиданности события соединяются делёзовский мир без ожидаемого другого и в пределе — Другого , где сама мысль оказывается неожиданным для себя самой явлением, возникающим из «обессознанивания», и то отрицание «архе» прото-события или события как такового, оккупировавшего платоновское «вдруг» , посредством которого деконструируется диалектика. В этой мысли открывается тайна новой негативности, которая противостоит диалектическому отрицанию, — негативности как «натяжения», совершаемого «одним махом», когда «вдруг» уже означает, что нечто «имеется», «вскакивает в ничто» и тем самым открывает рассогласованность бытия и всегда уже расположенного сущего — застывшего события, не способного извести из себя событийность.

Общность деконструкции и «плана имманенции» показана здесь в отрицании диалектического противоречия, которое делает событие пленником борьбы противоположностей в противовес отклонениям, смещениям, уловкам и маскировкам, непрерывно провоцирующим диалектический Телос, никак не дающим ему состояться в бесконечности пространства-времени. Эта же негативность противопоставлена хайдеггеровской событийности, поскольку та все еще замкнута на точке своего собственного истока его отрицательность выступает как ресурс Ничто, а событие возникает как результат ничтожения и потому отсылает к метафизическому Событию, дарованию бытия.

Последнее уводит к противостоянию томизма и скотизма, неожиданно делая Дунса Скота и Суареса союзниками в борьбе Различия с эквивокальностью бытия и реальным различием сущности и существования, хотя и с поправками на то, 1 Нанси Ж. Деконструкция как бы «разжимает» хватку противоречия, освобождая простор для разнообразия на месте противоположностей.

Как и «план имманенции», она задает условие лучше сказать, фон для саморасщепления диалектической идентичности, позволяя проявиться «остатку», который эта рациональность не может интериоризировать, но без которого она не может состояться.

В «Похоронном звоне»3 Ж. Деррида в качестве такого остатка вывел связь брата и сестры, которая для Гегеля была точкой снятия противоположности духа и материи в рамках семьи, тогда как последняя, оставаясь этапом движения Духа, выражала в то же время все это движение в его сущности. Деррида продемонстрировал, что эта связь не может быть разбита на противоположности, которые вели бы к диалектическому тождеству, но без нее само тождество не имело бы материального коррелята, то есть не было бы ступенью движения Духа.

Эта связь, которую диалектика не может присвоить без остатка, необходима для ее осуществления, но она не образует какое-то самостоятельное начало, в котором диалектика имела бы свой исток. Точно так же «отношение отца 1 Об этих поправках соответственно, Жильсона и Хайдеггера см. Метафизические рассуждения. Рассуждения I-V. Фомы, Деррида показывает, что у этого последнего перехода больше нет структуры Aufhebung»1. На этом пути диалектика становится частной экономикой, включенной в экономику общую, притом что последняя не оказывается каким-то тождественным себе процессом.

Одним из первых имен Иного у Деррида было батаевское «верховенство»3. В его свете гегельянство, принятое всерьез, обернулось серьезным аргументом против самой диалектики.

Увлекательная история «смещений», которым подвергается диалектическая негативность, выводит на тот уровень, где смысл уже не может утвердить незыблемость условий собственного существования.

Письмо и различие, с. Что показало себя способным умереть бесследно? В отношении чего можно было бы предположить возможность абсолютного исчезновения? Осторожность господина, который рискует жизнью только ради нее самой, может быть могла бы вызвать смех, если бы бытие могло абсолютно исчезнуть, не оставляя никакого следа.

Но у нас нет никакого повода абсолютно увериться, что есть какая-то особая смерть, которую диалектическая негативность не в состоянии присвоить и пустить обратно в кругооборот жизни.

Апофаза деконструкции, о которой мы будем говорить в связи с трансформацией апофатической рациональности, требует, сама того не замечая, трансцендентной составляющей, к которой ведет безумная растрата смысла, одновременно утверждающая и разрушающая истину диалектики. Последняя сохраняет всю свою силу и всю свою значимость как сущность осмысленной жизни, но она уже не может принадлежать себе без остатка и определяться лишь собой, поскольку оказывается неспособной на абсолютное «жертвоприношение смысла», когда смерть уже не дает смыслу воскреснуть в новом качестве и стать еще более конкретным, когда героизм господина, идущего на смерть ради жизни, оказывается комичным.

Но она не отрицает смысл, не утверждает нечто помимо него в качестве альтернативы или конкурента, не разрушает истину диалектической негативности, вне которой нет ничего — никакого сущего и никакого дискурса, который превращал бы отрицание в утверждение. Небытие, вырванное таким образом из диалектики, отчетливо очерчивает апофазу, которой сама она определяется.

Или, говоря иначе, диалектика есть осуществляющее себя Бытие, которое не нуждается в каком-то трансцендентном ему начале. Деконструкция разрушает эту диалектическую самоуверенность и приоткрывает небытие в качестве предмета веры, конкурирующего с Богом — гарантом вечности души. Как видим, в деконструкции намечается совсем иное отношение к теологическому небытию, нежели то, которое обнаруживается у Делёза и Нанси, но кажется нигде больше, кроме «Безоговорочного гегельянства», небытие не получает у Деррида такого абсолютного статуса, хотя «вера без веры», к которой привела деконструкция, предполагает неразрешимость дилеммы Бога и небытия именно небытия, а не ничто, которое остается диалектическим моментом абстрактного очищения Бытия от сущего , без чего ее «а-догматизм» был бы невозможен: мы не можем сказать, что позади «абсолютной пустыни», одним из путей к которой является деконструкция диалектики, скрывается Небытие или Бог.

Мы вынуждены верить, не имея возможности заглянуть дальше того опустынивания, к которому приходит всякий дискурс. У нас нет ничего помимо дискурса, который «является значащим, и Гегеля тут не обойти»1, а также «остатков», которые он не может вместить, не уничтожив их бессмысленность через придание смысла самой этой бессмысленности. Рожденная деконструкцией «слабая теология» обратным движением приоткрывает слепое пятно внутри самой деконструкции: смещая диалектику, она лишь по видимости действует внутри нее, обращая ее против себя самой.

На самом деле вся сила деконструктивного действия аккумулируется вовне — в абсолютном небытии, которое невозможно вырвать из диалектики становления, не задумав его экзистенциально как абсолютную смерть. Итак, деконструкция диалектики оставляет ей всю ее силу и власть, но показывает ее неспособность освободиться от рабства перед собственной сущностью. Деррида ввел ее в апофатическое пространство, чтобы 1 Деррида Ж.

Вне этого измерения диалектика сохраняет свою значимость, а значит и значимость небытия как имманентной бытию отрицательности, независимо от того, позволяют ей возвести всякое различие в противоречие или ее принудительно останавливают «раздвиганием», чтобы сохранить за бытием способность к производству и умножению различий.

Таким образом критика диалектического небытия со стороны «плана имманенции» оказывается вторичной по отношению к трансцендированию небытия, благодаря которому бытие может вернуть себе помимо многообразной дивергенции еще и способность целеполагания, не будучи при этом связанным гипотезой о каком-то Образце.

О нигитологии Историю нигитологии1 можно отсчитывать, начиная, как минимум, с Горгия. Эта точка отсчета позволяет достаточно ясно определить ее суть, которая состоит в таком же абстрактном утверждении отрицания как начала всякого сущего, каким является утверждение его бытия.

Нигитологическое Ничто в своем «первобытном» виде — как бы обратная сторона парменидовского Бытия, и их абстрактное противостояние означает только то, что они не доросли до диалектики, выясняя, кто из них является субстанцией. Фундаментальным нигитологическим сочинением является «Бытие и ничто» Ж. Основной его тезис состоит в том, что человек является бытием, посредством которого Ничто приходит в мир, и что, 1 Термин В. В частности ему можно сопоставить творчество К. Нисиды и других представителей киотской школы см.

Intelligibility and the Philosophy of Nothingness. Three Philosophical Essays. Honolulu: East-West Center Press, Inoue K. Но, обманув ожидание, вызванное указанием на то, что небытие обусловливает трансцендентность, «нет», распавшееся в «отрицательностях», оказалось у Сартра в глубине бытия, «в его сердцевине, как некий червь»2, а в лице человека бытие обрело задачу ничтожить Ничто.

Этим противоречием Сартр повторил тайну нигитологии, состоящую в «гипостазировании» ничто, взятого как отсутствие или неактуальность. Диалектике не составляет труда вернуть себе право обладания этим ничто и повергнуть в прах все глубокомысленные и захватывающие приключения Ничто, вырвавшегося из- под ее присмотра, поскольку все они симулируют диалектику, не покушаясь на тотальность Бытия, которое, чтобы «быть», не может не «быть» собственным отрицанием.

Далеко не всякое нигитологическое построение способно подняться на сартровский уровень, чтобы сколько-нибудь основательно «подразнить» бытие и выманить у него еще какие-то оттенки непостижимости того, самого простого, что означает слово «быть». Основным пороком этой «свободной игры» Ничто является ее метод провокации бытия, который состоит в том, чтобы бросить ему вызов, в котором утверждается, что именно небытие производительно, а бытие — эффект производства, подобный затухающему колебанию маятника.

В нигитологической мысли3 собраны идолы, которые запутывают понимание небытия разного рода конструкциями большей частью рассудочными , спекулирующими на дотеоретической понятности небытия и уводящими от его сути. Сегодня эта мысль существует во множестве вариантов, которые провоцируются потребностью осмысления виртуальной реальности, и в неменьшей степени — подспудно действующей тенденцией, 1 Сартр Ж. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии.

Республика, К такой «мысли» в полной мере применима как гегелевская критика образности, не возвышающейся до понятия, так и бергсоновская критика ложного образа небытия, которое «есть» в начале как фундамент, над которым надстроено бытие.

Отсюда возникла чуть ли не мода на небытие, карикатурная божественность которого слишком бросается в глаза, чтобы можно было всерьез рассуждать о ее философской значимости. Небытие как самопричина отрицает само себя. Небытие небытия есть бытие»1.

Доводы, посредством которых такое небытие отделяется от бытия, обычно так или иначе основываются на мифе о первобытном хаосе2. Эта мифологема весьма удобна с многих позиций и прежде всего с той, что в эту темную основу можно сбросить все начала и концы, не особенно беспокоясь не только о степени их продуманности, но и об их состоятельности вообще.

Деградация, которая постигает при этом философскую мысль, компенсируется обилием метафор и разного рода мифотворчеством, главным образом, синергетическим, создающим видимость научности, с одной стороны, и философичности, с другой. Что до самой ее сути, то ею явно или неявно остается гегелевская диалектика, хотя бы иной раз и делались заявления о противостоянии ей, ее принятии в качестве «момента» собственной теории или о ее развитии «с учетом» 1 Чанышев А.

Серия 7. Родзинский в автореферате докторской диссертации «Антропологические аспекты бытия и небытия» М. Здесь же он указывает характерные свойства «образа» небытия — пустота, простота, покой, бесконечность, — под которыми узнается все то же бытие, упрятанное в собственную отрицательность. Чуть ниже с. Таким путем диалектическое «не-» извлекается из бытия и субстанциализируется в виде его основы как «отсутствие всего» с.

При всем том автор относит «Трактат о небытии» А. Чанышева к разряду «мифологической антропологии» с. Качество такого учитывания зачастую оставляет желать лучшего, а закономерным итогом подобных занятий является углубление того самого нигилизма, на развенчание которого они направлены. На фоне нигитологии мы должны подчеркнуть, что идея небытия или, как более осторожно говорил Хайдеггер, «возможности небытия» не имеет ничего общего с «нигитологическими» построениями независимо от степени их философской состоятельности , поскольку она не превращает его в «другое начало», не делает из него безосновную бездну, неведомыми путями порождающую бытие и невесть что производящую с собой, дабы поддерживать хрупкую иллюзию бытия.

И самое важное — не превращает бытие в производимое небытием подобие сущего, то есть исключает тем самым и превращение небытия в такое подобие, получающее свой смысл из инаковости по отношению к бытию. Небытие и иное — совершенно иноприродны и их смешение грозит не только апофатическому мышлению, но и философскому мышлению вообще. Эти общие отмежевания «мысль о небытии», как можно предвидеть, с легкостью переварит и присвоит в свойственной ей манере, но во всяком таком присвоении ее всегда выдаст диалектическая отрицательность, без которой она не способна существовать и которая вынуждает ее погружать всякое «не-» в бытие, в какие бы небытийные маски оно при этом ни было наряжено.

В то же время нигитология, поскольку она актуализирует сознание конечности существования, созвучна негативной теологии в том, что поворачивает философскую мысль в антропологическое русло и обостряет вопрос о противоречии экзистенции порядку бытия, в какую бы апофатическую степень оно ни было возведено: «Личность вне бытия, она противостоит бытию Личность восстает против Вследствие этого нигитология оказывается правда, далеко не 1 Бердяев Н.

О рабстве и свободе человека. А Царство духа и царство кесаря. Выводы Итак, необходимо различать ничто как имманентную бытию отрицательность и небытие, имеющее лишь негативное значение невозможности бытия. Это значение не содержит в себе ничего от репрезентации, и, если попытаться перевести его на ее язык, то все его содержание можно уместить в едва определимый жест — дать место бытию, оставить бытие бытийствовать.

Именно в этом своем значении небытие принадлежит апофазису. С поправкой на то, что творение из ничего выходит, как мы увидим, за пределы апофазиса, можно сказать, что действительность небытия «не является действительностью отсутствия бытия конкретного или как такового , а означает другим способом выраженный принцип творения бытия из ничего»2.

Апофазис и антитетика Критика диалектического небытия приводит к выводу о том, что диалектике неподвластно только трансцендентное небытие, которое она отрицает. Кроме теологического ничто, из которого сотворен мир, и намеков, следующих из хоры Платона вкупе с ее реинкарнацией у Ж. Деррида, западная мысль коснулась небытия на еще одной своей вершине — в философии И.

Чанышева или «автора-маски» его Трактата — см. Бердяева и А. Здесь следовало бы акцентировать, что Гамлет говорил о страхе перед неизвестностью после смерти, а не перед нею самой. Бытие и естество. Онтология и метафизика как типы философского знания, СПб. Кант находил, что его максима проста и сводится к принципу чистого эмпиризма, лишающего разум всех догматических опор. Действительно, кажется, что антитетическая отрицательность лишает волю интеллектуальных начал, которым она должна быть подчинена, действуя в соответствии со своей природой и своим предназначением.

Кант все это отмечает, а потом пишет: «Антитезис лишает нас всех этих опор [морали и религии], или так нам по крайней мере кажется1. При этом ранее в работе, посвященной доказательству бытия Бога, он заметил, что совершенное отрицание бытия не содержит в себе никакого противоречия2.

На этих, весьма значительных в устах Канта, оговорках мы и сосредоточим внимание. Поначалу кажется, что условие бесконечного ряда, лежащего в основании антитезиса, предполагает отсутствие небытия, которое не переходило бы обратно в бытие.

Запрет на небытие, которое не было бы имманентным бытию, был сформулирован Парменидом как своеобразное гносеологическое табу, которое пока еще сохраняет свою власть. Ниспровержение богов потому и не имело сколько-нибудь прочного основания, что оно не могло обещать их бесследную смерть и совершенно чистого листа, с которого мир можно было бы начать заново, причем начать так, чтобы прошлые начинания не только не играли бы в этом никакой роли, но и вообще не сохранялись бы даже как какая-то виртуальная память.

Следуя кенозису религиозного содержания, оно сохраняло саму интенцию веры в неуничтожимость бытия. Атеизм в этом отношении справедливо приравнивали к религии, понимая под ним веру в «небытие Бога», каковое небытие также находилось под властью этого запрета.

Оно никогда не означало собственно небытия Бога, но лишь отрицало Его сверхбытие, надмирность, личностность, устанавливаемые им императивы и т. Собрание сочинений в 8-ми томах. Курсив наш — ВД. Логическим выходом из бесконечного ряда в этом случае становилось нечто подобное мировому пожару, «большому взрыву», великому забвению и т.

Вполне понятно, что абсолютным субстратом такого сохранения в конечном итоге оказывается пра материя как абсолютный минимум структурности, то есть «умности», о фактическом состоянии которой в момент обновления мира наука гадает, и обречена гадать впредь.

Научные поиски направлены здесь на такую логическую структуру, которая снимала бы исчислимость как таковую.

Достижение такой структуры логики без-умия стало бы абсолютным выражением гносеологического запрета, то есть превращением его в наконец-то познанную древнюю интуицию. Однако, мнимое успокоение, которого достигает душа, верящая в мировой пожар, в свою иллюзорность или в то, что по смерти она попросту растворится в воздухе, рассеивается, как только она обнаруживает себя в потоке бытия, которое бесконечно умножает себя за счет собственной памяти, не имея в себе никаких механизмов для ее совершенного уничтожения поскольку отрицание бесконечно регрессирует как любой антитетический ряд , и беспокойство этого сознания никак не может быть согласовано с ее бытием в мире.

Бытие, которое породило душу, как бы выказывает полное безразличие к тому, что это сущее самым радикальным образом противоречит существу бытийности1, которая ни в каком моменте не может уничтожить себя саму, даже если она есть бытие лжи или иллюзии.

И лишь гипотеза о том, что в 1 Это можно хорошо увидеть на фоне онтологического аргумента, поскольку он оперирует абсолютно необходимым существованием, то есть абсолютной невозможностью какого бы то ни было не- существования. Перспектива закрепощения Бога такой необходимостью в свете Его крестной смерти должна была бы уничтожить этот аргумент как атрибут «бога философов» в момент его появления.

Но дело обстоит в точности наоборот, поскольку он продолжает жить и собирать себе защитников и противников. В частности, аргументация С. Франка против кантовской критики онтологического доказательства базируется, в том числе, на том, что бытие трансцендентальных форм, в которые Кант заточил субъекта, уже доказывает существование сущностей, к существу которых принадлежит существование, а созерцание этих сущностей есть прямая интеллектуальная интуиция, действие которой Кант несправедливо отринул, ограничив пустым и бессодержательным Cogito подробнее см.

К вопросу об онтологическом доказательстве С. Франк — И. Эта попытка спорить с Кантом хорошо показывает близорукость сознания, которое не замечает, что бытие, которое не может не быть, являет собой единственный подлинный экзистенциальный ужас, который оно не только не «лечит», но лишь обостряет.

Благодаря этой гипотезе, антитезис приобретает «интеллектуальное начало», вследствие которого его максима также способна стать догматической. В ее свете, мир, например, лишается абсолютного начала, но при этом само по себе начинание теряет смысл порождения, изведения из себя иного себе, и поэтому началом становится сам мир, сжавший себя в непространственную и вневременную точку.

В этом последнем качестве он приобретает свойство абсолютно простой сущности, аналогом которой является простота любой целостности в том числе и души , которая воспроизводит без-умие «моментального» состояния мира в момент «большого взрыва». Таким образом, трансцендентное небытие, попирающее имманентную бытию отрицательность, способно проявить свою сущность именно в пределах антитезиса, поскольку ему совершенно необходима регулятивная идея, исключающая неравенство бытия самому себе, которое возникало бы вследствие его бесконечного самоумножения.

Преобладание тезиса в истории философской мысли намечает кратчайший путь к указанной идее через отрицание Бога. Продуманное до конца то есть дальше пантеизма и пантеистического атеизма , это отрицание дает «отсутствие», которое никогда и ничем не может быть восполнено средствами самого мира, каким он предстает в опыте.

Отсюда можно, используя лексику «Тимея», выразить антитетический исток апофазиса следующим образом: поверить в то, что существует какой-то вечный, находящийся за пределами становления смысл бытия, «почти невозможно», точно также как поверить в то, что «существует» небытие.

Из любого из этих двух повествований можно прийти к «правдоподобным выводам», но ни одно из них никогда не сможет стать «законным». Впрочем, сложность здесь не больше той, которая заключена в мысли о Боге не-сущем, то есть в невозможной или, как сказано выше, незаконной мысли, полагающей, тем не менее, следствия для мышления возможного.

Для антитезиса это возможное определяется заключением в скобки отрицания актуальности, которое происходит в самом бытии и которое рассудок чает превзойти, отыскав какой-то выход во всевременность.

Небытие антитезиса не возникает из отрицания сущего в бытии. Оно вообще не возникает так, как, например, ложь. Оно — не собственная отрицательность бытия. Никакой опыт мышления не может дать ответ на вопрос о том, как можно перестать быть, не оставив следа в бытии, и какова природа отрицания, которое способно прекратить само бытие? Все эти вопросы являются аналитическими в отношении идеи небытия и на них в полной мере распространяется невозможность, о которой было сказано выше.

Собственно, апофазис и есть экспликация подобных невозможностей. Добавим к этому, что невозможность опыта небытия не препятствует достижению его идеи, поскольку она по своей сути ничем не ущербнее и не парадоксальнее идеи начала мира, которая при ближайшем рассмотрении столь же пуста в предметном отношении и в той же степени удалена от возможного опыта. Кроме того, по справедливому замечанию Канта, мы не вправе принимать всерьез довод о неизвестности предмета, если он является идеей самого разума.

Рассмотрение содержания этой регулятивной идеи следует начать с указания Канта на невозможность абсолютного несуществования. Он говорит, что это вытекает из существа понятия возможности, которая исключается, если нельзя мыслить ничего данного. Но именно здесь у него появляется уже упомянутая оговорка о том, что в отрицании всякого существования нет никакого внутреннего противоречия.

Если, на этой основе вести какую-то речь о небытии, то только как об абсолютной невозможности, которая как бы венчает логическую несовместимость предметных содержаний предикатов субъектов пустых понятий. Есть, однако, существенное различие между невозможностью небытия и невозможностью квадратного треугольника, которое сказывается в том, что если в последнем еще что-то мыслится, то в небытии мыслить совершенно нечего. Насколько тогда оправдано применение к нему понятия возможности и всей априорной рассудочности вообще?

Не оказывается ли, что рассудок применяет свои предметные способности там, где для этого нет никаких оснований? Может быть, есть тогда смысл, не повторяя долгого пути, признать, что законодательство рассудка здесь не годится, поскольку создает лишь иллюзию там, где все права принадлежат другой способности?

Искомое небытие должно относиться к собственному началу души, нуждающейся в его идее, поэтому лучшим методом здесь будет тот, который адекватно следует мотиву, то есть метод экзистенциальный.

В вопросе о небытии душа движима вопросом о возможности своего абсолютного небытия, как если бы она вовсе не появлялась на свет. Именно этот вопрос придает идее небытия смысл. Претензия понимания заключена здесь в прояснении экзистенции, которая вполне обоснованно подозревает себя противоречащей сути бытия.

В пределах рассудка противоречие это невозможно решить посредством какого-то высшего синтеза, но оно, как уже упоминалось, вовсе не безжизненно и не иллюзорно.

Итак, в основании антитезиса лежит бесконечный рассудочный синтез, который не может быть завершен или безусловно начат в какой-то точке, поскольку принцип обусловленности исключает неравноправие членов ряда. Эту-то естественность и требуется понять. С одной стороны, нет ничего сверхъестественного в том, что всякое сущее не может существовать, не утверждая себя бесконечно, то есть в случае разумной души, не сочиняя себе вечной жизни.

Но остается непонятным нарушение этого порядка, состоящее в том, что вся его бесконечность заключена в конечном бытии-к-смерти как уже данная. Пусть нечто существовавшее когда-то совершенно забылось, но без за-бытого ничего вообще не существует, то есть забытое всегда уже есть, причем сжатие его в «прошлое, никогда не бывшее настоящим»1 ничуть не менее проблематично, чем бесконечное накопление, с которым бытие также не может расстаться.

Более того, как бы ни умаляло время значимость исчезнувшего, его непрерывное отрицание всеми последующими рядами означает его же бесконечное нетождественное повторение. Таким образом, душа, если она отрицается только лишь в «порядке жизни», всегда становится больше себя самой. Это же приключение происходит со всяким сущим. Казалось бы, ничего противоречивого в бесконечно умножающем себя бытии нет, поскольку оно не заключено в каком-то сосуде, да и память не требует пространства.

Но эта идиллия нарушается сомнением: если принципом бытия является безграничный рост различий, то как соседствует с ним принцип ограничения и определенности вообще?

- Приключение Незнайки И Его Друзей Читательский Дневник

- Программа Передач На Сегодня В Ульяновске

- Нападение Бегемота На Лодку

- Как Называется Ведро Для Шампанского

- Белая Пустыня Египет

- Почему Щелкает В Ухе

- Почему У Парня Не Выделяется Смазка

- Meditopia Взломанная Версия Ios

- Языка Нашего Небесна Красота

- Как Понять Что Мед Испортился